「足三里」考

- 鍼灸治療

2006年WHOが定めた世界基準のツボの数は361あります。たくさんのツボの中でも足三里は昔からよく知られているツボのひとつです。

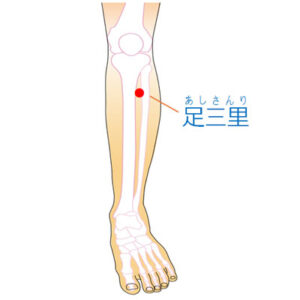

松尾芭蕉の「奥の細道」にも「ももひきの破れをつづり笠の緒つけかえて三里に灸すゆるより松島の月先ずこころにかかりて・・」という記述があります。足三里は前脛骨筋の上にあります。徒歩で旅をする時代にそのツボにお灸をすると脚の疲れがとれるというのはよくわかります。

また、このツボは胃経という経絡上にあり胃腸の不調をととのえるといわれています。なぜ胃腸に関するツボが脚に??

そのひとつの答えとなることが先日「NHKスペシャル東洋医学を科学する」で取り上げられました。

メキシコのべニート・ファレス自治大学の免疫学者・鍼灸師のラファエル・トレス・ロサス教授は臨床で足三里に鍼をすると敗血症が改善することから敗血症のマウスを使って研究しました。足三里に鍼をした敗血症のマウスのグループと何もしないグループを比較しましたら鍼をしたグループは半数が生存、何もしないグループは全部死亡するという研究結果が出ました。どのようなことがカラダに起こっているのか放送内容をもとに簡略に書いてみました。

足三里に鍼刺激

↓

脳

↓

迷走神経

↓

副腎

↓

ドーパミンの放出

↓

ドーパミンが血流に乗って全身へ

↓

免疫機能が回復

↓

炎症を抑える

ツボへはり・きゅうの刺激をするとその部位、たとえば肩こりや腰の疲れに効果のあることは実感できます。ツボの場所から離れたところの内臓や免疫機能にも影響があることが科学的に説明されたなかなか興味深い番組でした。

この記事はヨガライフスクールインサッポロ機関紙 「未来」463号(2024年7月5日発行)に掲載された記事です。

|

著者 ●鍼灸師 |

|

著者メッセージ |

|